한국 종교, 그리고 불교의 대응 맥락

기획 - 성해영 (서울대 인문학연구원 교수) | 2017. 제12호

종교의 경계를 넘어선 종교와 영성의 등장

종교가 새롭게 출현해 성장하고 소멸해 가는 현상은 종교사에서 익히 목도된다. 그러나 20세기 이후에 종교의 영역에서 나타나는 변화는 이전과는 사뭇 다른 특징을 보여준다. 제프리 크리팔(Jeffrey J. Kripal)은 미국 ‘에살렌’(Esalen) 공동체를 다루는 책, Esalen : America and the Religion of no Religion에서 새로운 변화를 묘사하기 위해 슈피겔버그(Frederic Spiegelberg)가 만든 ‘종교가 아닌 종교(the religion of no religion)’라는 역설적인 표현을 차용했다. ‘종교가 아닌 종교’ 혹은 ‘종교를 넘어선 종교(religion beyond religion)’란 도대체 무슨 의미일까?

나치의 탄압을 피해 미국에 망명한 이후 스탠포드 대학에서 비교종교학을 강의했던 슈피겔버그는 동서양 종교가 활발하게 교류하는 과정에서 나타난 새로운 종교성을 묘사하기 위해 이런 표현을 만들어 냈다. 이 문구는 전통적으로 종교라 간주되던 영역 바깥에서 일어나는 종교성의 구현을 지칭한다. ‘종교를 넘어선 종교’라는 표현 역시 유사한 의미를 지닌다.1) 일견 이 표현들은 종교 그 자체를 부정하는 것처럼 보이지만, 종교라는 단어를 여전히 사용함으로써 예전과 매우 다른 종교성이 새롭게 등장하고 있음을 역설적으로 강조하고 있다.

이 글은 한국 사회의 종교 지평에서 일어나는 가장 큰 변화로 ‘종교를 넘어선 종교’라고 표현되는 새로운 종교성에 주목한다. 보다 구체적으로는 제도화되고, 조직화된 종교의 경계를 넘어서 출현하는 종교성에 초점을 맞추고자 한다. 그리고 이런 변화를 가장 잘 포착하는 개념으로 ‘세속적 신비주의’(secular mysticism), 즉 비종교적인 맥락 속에 등장하는 신비주의라는 개념을 중심으로 종교를 둘러싼 새로운 변화 양상을 되짚어 보고자 한다. 세속적 신비주의가 영성이라는 개념을 포함해 심리학 등과 맺는 관계를 자세하게 살펴보는 것이 글의 주된 목적이다.

글의 구성은 다음과 같다. ‘세속적 신비주의’와 ‘영성’과 같은, 이 글에서 주로 활용할 개념들을 먼저 정리한다. 그리고 세속적 신비주의가 등장하게 된 시대적 정황을 꼼꼼하게 살펴본 후에 심층심리학과의 연관성을 몇 가지 차원에서 규명해 봄으로써, 이 개념의 의미와 한국 사회를 이해하는 데에 제공할 유용성을 검토한다. 글의 말미에서는 세속적 신비주의 개념을 활용해 새롭게 등장한 영성의 의미를 되짚어 보는 일이 21세기 우리 사회의 종교 지형 변화를 명료하게 파악하게 만든다는 점과 함께, 이런 변화가 개인의 권익 신장과 같은 정치, 사회적 변동과 맞물려 가속화되고 있음을 지적한다. 또 이런 변화가 특히 한국 불교계에 던질 함의를 지적하는 것으로 글을 마친다.

‘종교를 넘어선 종교’라는 표현은 종교 개념이 더 이상 전통적인 의미를 그대로 가질 수 없다는 점을 간명하지만 분명한 형태로 보여준다. 그러니 오늘 우리에게는 당연시되었던 경계를 가로지르는 작업이 불가피하다는 사실과 함께, 이를 통해 사물의 정의와 우리의 정체성이 이전과 달리 규정되어야 함을 명확하게 드러낸다. 그 점에서 21세기에 불교의 새로운 역할과 위상을 모색하는 데에도 의미하는 바가 크리라 믿어진다.

‘종교를 넘어선 종교’와 세속적 신비주의(secular mysticism)

본격적인 논의에 앞서 이 글에서 주로 활용할 개념들의 의미를 먼저 살펴보자. 우선 세속적 신비주의를 이해하기 위해서는 정확한 의미 규정이 필요하다. 필자는 신비주의를 “인간이 궁극적 실재와 합일되는 체험을 할 수 있으며, 의식을 변화시키는 수행을 통해 체험을 의도적으로 추구하고, 체험을 통해 얻어진 통찰에 기초해 궁극적 실재와 우주, 그리고 인간의 통합적 관계를 설명하는 사상으로 구성된 종교 전통”으로 정의하고자 한다.2) 이 정의에 따르면 신비주의란 ‘신비적 합일 체험’을 중심으로 이를 얻기 위한 수행, 그리고 획득된 체험에 입각해 궁극적 실재와 인간 및 우주의 관계를 설명하려는 사상으로 이루어진다.

‘세속적 신비주의’란 ‘종교적(religious) 신비주의’에 대응되는 개념이다. 재너(R. C. Zaehner)는 ‘성스러운(sacred)’과 ‘세속적인(profane)’이라는 표현으로 이를 구분했다.3) 실제로 신비주의라는 명칭을 지닌 종교가 역사에 별개로 존재했던 적은 없다. 오히려 모든 종교 전통 내부에 신비주의적 흐름이 정도의 차이는 있지만 계속 존속해 왔다. 그러니 신비주의라는 단어는 ‘종교적’이라는 형용사를 필요로 하지 않았다. 그 점에서 ‘세속적’인 신비주의는 종교와 세속적 세계가 분리되기 시작한 현대에 들어 새롭게 등장한 현상이다. 그 의미를 다음의 두 가지 실제 사례를 들어 살펴보자.

사례 1) 내가 ‘<나>라는 것이 존재하기를 그만두었다’라고 말할 때, 나는 피아노 협주곡을 듣고 난 뒤의 느낌처럼 언어적으로 전달할 수 없는 어떤 구체적인 체험을 뜻한다. 하지만 그것은 훨씬 더 실제적인 것이다. 사실상 그 체험의 일차적인 특징은, 이 상태가 다른 사람이 예전에 경험했던 것보다 훨씬 더 실제적인 감각이라는 점이다. 그 감각은 베일이 벗겨지고 난 뒤 ‘진실한 실재’와 접하는 것이다. 그것은 사물들의 숨겨진 질서이며, 일상적으로는 무관심의 층들로 가려진 세계의 X선적 본질이다.

음악이나 전원 풍경 또는 사랑과 같이 정서적으로 황홀하게 하는 것과 이러한 유형의 체험을 구별하는 것은 그 체험이 분명히 지성적인, 아니 오히려 실체적인 내용을 갖고 있다는 점에 있다. 그것은 언어로 표현되어 있지 않을지라도 유의미하다. 그 체험에 가장 근접한 언어적 표현은 ‘존재하는 모든 것의 통일과 연관이요, 중력장이나 의사소통 기구의 그것과 같은 상호의존이다.’ 나는 정신적인 삼투성과 같은 것에 의해 우주의 연못과 소통하고 그것에 융해되어 버렸으므로, ‘나’라는 것은 존재하기를 그친다. 그것은 모든 긴장의 해소, 절대적 카타르시스, 모든 이해력을 넘어선 평화와 같이 ‘대양적(大洋的)인 느낌’으로 지각된 융해의 과정과 무한한 확장이다.

사례 2) 여전히 혼자 얘기를 나누고 질문을 던지면서 걸은 후에, 절벽 끝에 도착해 생각을 하고 있을 때 그 일이 갑자기 일어났다. 초록색 절벽과 태양, 바다, 소리들이 어우러진 속에서 시공이 뒤틀리면서 ‘모든 것이 다 괜찮고, 일체(unity)다’라는 강력한 긍정성을 느꼈던 것이다. 나는 사색하던 중이 아니었다. 나는 무엇을 보거나 육체적으로 느끼던 중도 아니었다. 그것은 오히려 앎에 가까웠고, 그 때인지 그 이후인지는 모르겠지만 나는 기묘하게도 내가 더 이상 절벽 위에 있지 않고 존재의 충만함인 잿빛의 무시간(無時間) 속으로 튕겨져 들어갔다고 느꼈다. 나는 그것의 일부였다……나는 그 때, 그 체험 이전과 이후로 일체성이라는 것을 내가 몰랐다는 점을 분명하게 인식했다. 그것은 내가 무엇을 알고 있는 주체로서 인식하는 것이 아니었다. 내가 “알고 있다”는 표현은 조금 애매모호하다. 나는 무엇에 대해서 알고 있는 것도 아니고, ‘무엇이 어떠하다’라는 식으로 안 것도 아니다. “안다”라는 표현은 내가 직접적으로 일체성을 경험했다는 의미이다. 체험 이후에 나는 정말로 경이로움을 느꼈다. 마치 ‘나는 뭐든 괜찮고, 걱정할 필요도 없고, 모든 것이 좋다’라고 환호하는 것처럼 느꼈다.

이상의 두 사례는 각기 다른 시공간에서 두 사람이 가진 비일상적인 체험을 묘사한 것이다. 인용문에 따르면 그들의 체험은 존재와 자신을 더 깊게 이해하는 인지적 통찰을 제공했을 뿐만 아니라, 예기치 않게 발생했다는 점에서 경이로움과 놀라움을 준 사건이었다. 특히 중요한 대목은 그들의 묘사만으로는 체험자의 종교적 배경을 가늠하기 어렵다는 사실이다. 다음에서 살펴보겠지만 두 사람은 전혀 다른 배경, 그렇지만 세속적인 맥락에서 이 체험들을 겪었다.

첫 번째 인용문은 열렬한 공산주의자로 스페인 내전에 직접 참전했던 아서 쾨슬러(Arthur Koestler, 1905-1983)가 정부군의 포로로 잡혀 투옥되었을 때 경험한 내용을 기록으로 남긴 것이다.4) 독방에 감금된 그는 동료들이 고문을 받고 처형당하는 것을 목격하면서 극도의 심리적 스트레스 상황에 빠졌고, 그러던 중 예기치 않게 의식이 확장되면서 신비적 합일 체험을 하게 된다. 석방된 후에 그는 뜻하지 않았던 체험으로 인해 철저한 유물론자에서 신비가로 변모한다. 하지만 인용문에는 그의 종교적 배경을 가늠할 수 있는 ‘종교적’ 표현을 찾아보기 어렵다.

두 번째 사례는 알리스터 하디(Alister Hardy, 1896-1985)가 수집한 자료 중 하나로, 아일랜드 여성이 자신의 체험을 묘사한 것이다.5) 그녀는 스물한 살 때 겪었던 체험을 16년이 지나서 보고했고, 그 체험은 하디가 설립한 종교체험연구센터(RERC : Religious Experience Research Center)의 데이터(사례 1441번)로 수집되었다. 그녀는 한 때 가톨릭 신자였지만, 체험이 발생했을 당시에는 무신론자였다. 그렇지만 여전히 종교적 관심은 가졌던 것으로 보고하고 있다. 이 사례 역시 매우 일상적인 용어로 자신의 체험을 기술하고 있는 탓에, 전통적인 의미에서 ‘종교적’인 색채를 찾아보기 어렵다.

인용한 사례는 비일상적인 의식 변형 상태에서 인지적 통찰과 더불어 강한 정서적 반응이 있었다는 점을 공통적으로 보고한다. 만약 신, 궁극적 실재, 은총, 섭리와 같은 종교적 용어가 사용되었더라면 종교인의 신앙 간증이라고 보아도 무리가 없다. 그러나 그들의 신비체험은 ‘세속적’ 맥락, 즉 종교가 없는 사람에게 발생한 사건이라는 점이 독특하다.

궁극적 실재와 같이 보이지 않는 차원을 인간이 직접 경험할 수 있다고 주장하는 신비주의는 오랫동안 제도화된 종교와 분리가 불가능했다. 중세 가톨릭 신비가들이 보여주듯 때로는 신비주의가 제도화된 교권과 갈등을 일으키기도 했지만, 어디까지나 신비주의는 종교의 테두리 속에서 가능했다. 그러나 인용한 사례들은 무신론자나 유물론자 역시 종교 전통의 신비가들과 비슷한 유형의 체험을 가질 수 있음을 보여준다. 요컨대 신비적 합일 체험이 제도화된 종교 밖에서 발생했던 것이다. 이처럼 종교의 테두리 바깥에서 발생했으므로 이를 ‘세속적’ 신비주의라 일컫는다.

세속적 신비주의는 지배적인 종교가 없어지고, 세속화된 사회가 등장하면서 비로소 가능해졌다. 즉, 종교를 믿지 않을 자유를 포함해 종교가 선택의 대상이 된 이후, 달리 표현하자면 신비 체험과 특정 종교와의 필연적 연결 고리가 사라진 이후에 출현한 현상이다. 모든 구성원이 특정 종교에 속해 있다면 세속적 신비주의는 불가능하다. 그 원인이 무엇이었든지 간에 체험이 그 종교의 교리적 맥락 속에서 해석될 수밖에 없기 때문이다. 그 점에서 세속적 신비주의는 ‘교회 밖의 신비주의’(un-churched mysticism)라고 표현되기도 한다.6)

이처럼 세속적 신비주의는 제도화된 종교 밖에서 일어나는 신비적 합일 체험을 핵심으로 삼는다. 종교를 가지지 않거나, 유물론적 세계관을 가진 사람들에게 예기치 않게 발생하는 신비 체험은 ‘종교적’ 맥락을 벗어난다. 이 체험들은 더 이상 특정 종교의 교리 체계로 해석되지 않는다. 그 점에서 현대적 현상인 세속적 신비주의는 제도화된 종교와 인간의 종교적 체험, 혹은 종교성이 일치하지 않을 수 있다는 사실을 드러냈다는 점에서, ‘영적이지만 종교적이지 않다(SBNR: Spiritual But Not Religious)’라고 표현되는 새로운 영성 개념과 연결된다.

현대적 영성의 출현과 ‘Spiritual But Not Religious(SBNR)’

‘영적이지만 종교적이지 않다’라는 표현은 얼랜슨(Sven Erlandson)이 '영적이지만 종교적이지 않은: 미국에서의 종교적 혁명의 요청'이라는 책에서 처음으로 사용했다.7) 또 뒤를 이어 풀러(Robert C. Fuller)가 '영적이지만 종교적이지는 않은: 교회 밖으로 나간 미국 이해하기'에서 그 의미를 학문적인 관점에서 더 구체적으로 다루면서 널리 알려진다.8)

두 사람의 주장은 명료하다. 제도화된 종교 바깥에서 영적인 갈망을 추구하는 움직임이 현대 들어 본격적으로 등장했으며, 이런 욕구는 ‘종교적’이라는 단어가 아닌 ‘영적’(spiritual)이라는 개념으로 적절하게 포착된다는 것이다. 특히 미국은 개인의 영적인 추구 노력이 다양한 방식으로 이루어지는 대표적인 공간이며, 그러한 영적인 갈망은 시공의 맥락을 넘어서 있는 초월적 진리를 개인이 직접 발견하고자 하는 시도로 구체화되고 있다는 주장이다.

이처럼 두 저자는 현대의 종교적 상황 변화를 설명하면서, 제도화된 종교 밖에서 추구되는 최근의 종교성은 예전과 달리 ‘종교’나 ‘종교성(religiosity)’이 아닌 ‘영성(spirituality)’으로 묘사할 필요가 있다고 강조한다. 종교와 영성의 구분이 등장한 맥락을 구체적으로 살펴봄으로써 이 표현이 압축하고 있는 의미를 자세하게 되짚어 보자.

현대는 일부 국가를 제외하고는 특정 종교의 독점적 권한이 현저하게 축소된 시기이다. 여러 종교가 공존하면서, 특정한 종교가 누려왔던 독점적인 권한이 사라진 것이다. 이제 종교는 개인이 선택할 대상으로 변모했고, 종교를 믿지 않을 자유와 권리도 당연해졌다.

특히 베버(Max Weber)가 ‘탈주술화(disenchantment)’라고 묘사한 것처럼 사회 전반의 합리성 수준이 높아진 상황은 ‘세속화’(secularization)를 가속화시켰다. 교육, 정치, 경제 등 모든 분야가 종교적 교리가 아닌 합리적인 규율이나 계약으로 제어되는 현상은 다종교 상황과 결합해 종교의 영향력을 축소시켰던 것이다. 또 과학적 세계관은 구성원의 행동을 규율했던 종교적 세계관을 급격하게 대체했다. 이처럼 공동체의 구성과 운영을 비롯해 구성원들의 관계 형성은 법률과 계약과 같은 비종교적인 원칙으로 규율되는 상황이 도래한 것이다.

동시에 문자 해독률이 과거에 비해 현저하게 높아지면서 구성원들의 지적 수준 역시 크게 향상되었다.9) 정치적 자유와 권리의 개념 역시 이에 비례해 커졌으며, 사회복지제도의 도입은 경제적 평등의 개념을 공동체 전반에 확산시켰다. 이런 변화는 종교적 권위의 위상에 심대한 변화를 초래했다. 종교지도자와 종교조직은 전통적으로 누려왔던 영향력을 상실했고, 비종교인은 물론 신도들에게조차 과거와 같은 방식으로 영향을 미치지 못하게 되었다.

이상의 여러 이유들로 인해 종교의 교세와 영향력은 전 세계적으로 현저하게 약화되며, 종교를 갖지 않은 비율 역시 급증하고 있다. 비록 종교를 가지더라도 과거에 보여주었던 열의나 헌신은 많이 사라졌다. 바로 이런 상황에서 제도화된 종교 속에서만 구현되던 종교적 열망, 즉 인간의 종교성이 자연스럽게 조직화된 종교와 분리되는 현상이 나타나기 시작했다. 이처럼 제도화된 종교 테두리 밖에서 구현되는 새로운 종교적 열망과 신행을 지칭하기 위해 ‘영성(靈性)’ 혹은 ‘영적인’이라는 개념이 사용되는 현상이 발생한 것이다.

본디 영성(spirituality)은 기독교 전통에서 신과 인간을 매개하는 원리를 지칭했다. 라틴어 spiritus가 본디 호흡(pneuma)이라는 희랍어에서 유래된 것처럼, 이 개념은 물질적인 육체를 움직이는 비물질적인 차원의 원리를 암시했다. 보이지 않는 차원과 보이는 차원을 연결하는 종교적 의미를 함축했던 것이다. 특히 기독교가 지배적이던 서구 사회에서 영성은 중세에 이르기까지 제도화된 교회가 독점했다. 영성 개념이 성경의 교리를 벗어날 수 없었던 것이다.

그러나 현대 들어 세속화 현상이 가속화되는 등 상황이 급변하면서 종교가 개인적인 선택의 문제로 변모하자, 제도화된 종교 바깥에서 종교적 열망을 충족하려는 개인들의 시도가 등장한다. 이 과정에서 ‘영성’ 개념 역시 제도화된 교회를 벗어나는 현상이 발생한다. 영성은 여전히 다양하게 정의될 수 있지만, ‘SBNR’로 표현되는 현대적 영성의 가장 큰 특징은 비유물론적인 세계관 혹은 형이상학적 세계관이다.10) 즉, 현대적인 의미에서의 ‘영성’이라는 명사와 ‘영적인’이라는 형용사는 보이지 않는 차원이나 세계가 존재한다는 사실을 받아들이며, 육체를 지닌 인간이 그것과의 관계를 회복하려는 태도나 노력을 의미한다. 이 점에서 제도 종교를 벗어난 영성 개념은 보이지 않는 차원을 강조하는 전통적인 종교적 세계관과 상통하지만, 특정한 종교의 세계관이나 교리를 유일한 진리로 수용하지는 않는다는 점에서 결정적인 차이를 보인다. 형이상학적 세계관을 수용하되, 특정 종교의 교리를 독점적 진리로 여기지 않는다는 것이다.

특정 종교의 세계관을 신봉하지 않으면서도 여전히 형이상학적 세계관을 가질 수 있다는 현대적 영성의 유례없는 특성은 통계로도 확인된다. 퓨 리서치(Pew Research Center)의 2010년 조사에 따르면 전 세계에서 가장 많은 신도 수를 가진 종교는 기독교(31.5%)이며, 그 뒤를 이슬람(23.2%)이 잇고 있다. 그리고 16.3%에 달하는 사람들이 어느 종교에도 소속되지 않은 것으로 나타났다. 그렇지만 종교가 없다고 밝힌 사람들 중에서, 신을 포함해 초월적인 존재나 보이지 않는 차원을 믿는 비율은 프랑스는 30%, 미국은 무려 68%에 달했다.11) 이 조사에 따르면 세속화된 현대에 이르러서도 철저한 유물론적 세계관을 가진 이들은 전 세계 인구의 10%에도 미치지 못한다는 것이다.12)

요컨대 현대에는 제도화된 종교의 종교적 세계관과 세속화된 공동체 구성원의 형이상학적 세계관 사이의 불일치가 광범위하게 발생하고 있다. 이런 상황에서 제도화된 종교 영역 밖, 즉 세속적 맥락에서 신비 체험을 하게 되면, 그 체험은 당연히 종교적 용어로 해석되지 않는다. 이것이 바로 세속적 신비주의이다. 앞서 인용한 두 사례는 형이상학적 차원의 경험이 종교적 색채가 없는 일상적인 용어, 더 정확하게는 개인의 내면 심리를 묘사하는 심리적 용어로 기술되고 있음을 보여준다. 제도화된 종교에 포섭되지 않는(not religious) 종교적 세계관, 즉 영성(but spiritual)의 출현은 현대의 세속적 학문인 심리학 그 중에서도 심층심리학(depth psychology)과 뜻밖의 친화성을 드러낸다.

세속적 신비주의와 심층심리학(depth psychology)

세속적 맥락의 신비 체험을 묘사하는 데에 심리적 용어가 활용되는 사례가 증언하듯 새로운 영성은 심층심리학과 밀접하게 연결된다.

첫째, 무엇보다 심층심리학은 종교 체험을 계기로 제도화된 종교와 인간의 종교적 열망 사이에 거리가 존재할 수 있다는 점을 명확하게 포착했다. 종교적 의례와 교리 체계는 종교의 핵심으로 간주되어 왔다. 그러나 슐라이어마허(Schleiermacher, 1768-1834)를 시작으로 종교는 개인이 절대적 존재와 맺는 경험에 관한 것이라는 시각이 등장했고, 그 결과 보이지 않는 차원을 매개하는 사건으로서 개인의 종교 체험이 부각되기 시작했다.

이를 가장 강조한 사상가는 윌리엄 제임스(William James)였다. 제임스는 주된 관심 분야인 심리학에서 특히 많은 연구 결과를 남겼는데, 그는 주저 『종교 경험의 다양성』에서 종교의 핵심적 요소는 개인이 보이지 않는 차원과 맺게 되는 관계라고 주장했다. 종교 체험이 종교의 근간이라는 것이다. 제임스는 종교 체험을 매개로 인간의 ‘잠재의식’(subliminal consciousness)이라는 의식의 심층적 차원이 드러난다고 강조하면서, 에고 의식을 포함한 표면적인 의식이란 전체 의식의 일부에 불과하다는 심층심리학적 입장을 표명했다. 그 점에서 제임스는 제도화된 종교가 종교 체험을 핵심으로 한 개인적 종교성과 일치하지 않을 수 있다는 사실을 지적했다.

둘째, 심층심리학은 인간의 종교 체험을 포착해 해석하는 방법론을 제시했다. 제임스는 인간 의식이 고정 불변의 실체가 아니라, 서로 구분되는 일련의 상태들로 구성되어 있다고 주장했다.13) 제임스의 주장은 이후에 종교 체험을 의식변형상태(Altered States of Consciousness)라는 개념으로 연구하는 흐름을 촉발시킨다.14) 대표적으로 제임스가 제시한 신비적 합일 의식 상태의 네 가지 특성은 종교 경험을 이해하는 기반이 되었다.15) 비슷한 맥락에서 융의 집단무의식을 비롯해 원형, 상징, 신화 등의 개념들이 종교 체험을 인격 발달이라는 관점에서 이해하는 중요한 통로가 되었다는 것 역시 주지의 사실이다. 프로이트가 발전시킨 억압, 승화, 투사, 퇴행 등의 개념 역시 종교 현상을 무의식과 연결시켜 파악하게 만드는 틀이 되었다.

특히 제임스의 이론은 신비적 합일 체험을 위시해 인간의 종교 체험을 연구하는 중요한 방법론을 제시했고, 세속적 맥락의 신비체험을 포착하는 근간을 제공했다.16) 심층심리학적 이론은 종교 체험을 분석하는 개념과 이론적 틀을 제시함으로써, 신비주의가 제도화된 종교 밖에서도 가능하다는 점을 거듭 확인시켰다. 이런 흐름 속에서 종교적 수행 없이 자연발생적으로 일어나는 신비 체험을 ‘자연 신비주의’(nature mysticism)라는 개념으로 포착하기도 했다.17)

셋째, 심층심리학과 세속적 신비주의는 의식의 보다 깊은 차원에 주목하게 했다. 신비주의의 핵심은 우리의 의식에 개인적 차원을 넘어서는 층위가 존재한다는 것이다. 예컨대 신플라톤주의의 시조인 플로티노스(Plotinus)는 인간 영혼에는 천상의 세계에서 하강하지 않은 신적인 부분이 존재한다고 주장했다. 영지주의(Gnosticism) 역시 영혼에는 신적 세계로 우리를 향하게 만드는 ‘신성한 불꽃(divine spark)’이 있다고 보았다. 이처럼 개인적 의식이 초월적 차원으로 이어지는 통로가 된다는 견해는 동서양 신비주의 전통에서 공통적으로 발견된다.

심층심리학 역시 비슷한 관점을 취한다. 인간의 잠재의식이 궁극적 실재와의 합일 체험이 일어나는 장(場)이라 여겼던 제임스를 비롯해, 신비주의적 수행이 뜻밖에도 정신분석학이 추구하는 무의식의 인식을 가능케 만든다고 보았던 프로이트,18) 대극의 통합(coincidentia oppositorum)을 통해 전체성을 인식하는 것이 인격 발달의 목표라는 융의 주장은 의식의 심층적 차원 없이는 성립할 수 없다. 심층심리학의 통찰을 계승한 ‘자아초월(transpersonal) 심리학’은 신비주의와 심리학을 더욱 긴밀하게 연결하면서, 심리학 자체가 종교의 기능을 대체하는 ‘종교로서의 심리학’(psychology as religion)으로 변모하기도 한다.19) 이처럼 의식의 심층적 차원을 강조하는 심층심리학은 인간의 마음이 통로가 되어 존재의 더 깊은 차원이 인식된다는 신비주의적 입장과 만나게 된다. 세속적 학문인 심층심리학이 뜻밖에도 제도 종교 밖에서 발흥한 세속적 신비주의와 비슷한 주장을 펼친 것이다. 그런데 양자는 ‘치유’라는 측면에서 더욱 공통점을 두드러지게 드러낸다.

끝으로 심층심리학과 세속적 신비주의는 ‘치유’라는 개념을 공유한다. 무의식 혹은 잠재의식을 의식함으로써 더 온전한 개인이 된다는 주장은 심층심리학의 중요한 부분이다. 프로이트 정신분석학의 가장 큰 명제는 무의식의 의식화를 통한 삶의 적응성 제고이다. 또 제임스에게 개인이 신비적 합일 체험 등으로 잠재의식의 층위를 의식하는 사건은 건강한 영혼(healthy mind)을 만드는 데 긴요하다. 비슷한 맥락에서 융은 개인적/집단적 무의식의 의식화 및 이를 통한 개성화(individuation) 과정을 인격 성숙의 최종 과제로 제시한다. 신비주의 역시 세속적이건 종교적이건 개인적인 마음을 통로로 삼아 발생하는 신비적 합일 체험의 사건이 삶에 결정적이라는 사실을 강조한다. 일상적인 의식 상태에서 인식하지 못했던 존재의 궁극적 차원을 인식시켜 주는 신비적 합일 체험이 삶의 최종 목적이기 때문이다.

이처럼 심층심리학과 신비주의는, 존재하지만 의식되지 못한 숨겨진 부분을 인식하는 사건이 존재의 본질적인 가능성을 구현하는 데에 필수적이라고 주장한다. 전체성을 인식하는 사건이 우리를 더 나은 존재로 변화시킨다는 것이다. 만약 우리가 자아의 의식적 측면이 인간 마음의 일부에 불과하다는 점을 인식하지 못하거나(심층심리학), 물질적인 차원이나 인간 의식의 개인적인 차원이 더 큰 존재의 일부에 불과하다는 것을 체득하지 못한다면(신비주의), 온전한 삶의 구현이 불가능하다고 주장한다는 점에서 양자는 서로 통한다.

동시에 신비주의와 심층심리학은 우리의 마음에 전체성을 회복하려는 근본적인 추동력이 내재한다고 주장한다. 특히 세속적 신비주의는 심지어 수행이나 교리적 이해가 없더라도 여러 가지 삶의 경험을 계기로 신비적 합일 체험이 드러난다고 본다. 즉, 인위적인 노력이나 교리적 이해 없이도 전체성을 회복하려는 경향이 자연스럽게 시공을 초월해 나타난다는 것이다. 심층심리학 역시 통합과 전체성을 향하는 의식의 경향성을 강조한다. 대극을 통합해 전체성을 인식하는 과정을 개성화라고 이름 붙여, 이 사건이 인간 의식의 근원적인 지향점이라는 융의 주장이 대표적이다. 이런 관점에서 보면 결국 치유란 존재론적 전체성을 인식하고, 삶에서 이런 인식을 구현할 때 가능해 지는 그 무엇이다. 이처럼 전일성(全一性) 혹은 전체성의 회복과 실천이라는 대목에서 신비주의와 심층심리학은 만나며, 현대 들어 양자 모두 제도화된 종교의 테두리 밖에서 등장했다는 점에서 세속화된 영성의 가장 큰 특성이 된다. 이런 특성은 우리 종교 지형에는 어떤 함의를 지닐까? 특히 불교적 맥락에서 이러한 변화는 어떻게 해석될 수 있을까?

21세기의 변화가 한국 불교에 던지는 질문들

위에서 살펴본 것처럼 보이지 않는 차원과의 관계를 회복하려는 노력이 영성이라는 이름으로 제도화된 종교 밖에서 이루어진다는 사실은 우리 사회에서도 목격된다. 특히 동서양의 종교가 두루 공존하는 우리 사회에서 제도 종교와 무관하게 영성을 추구하려는 노력은 더욱 다채로운 형태로 나타난다.

가장 두드러진 모습은 종교인구의 감소로 드러나는 전통적인 종교의 쇠퇴이다. 통계청의 조사에 따르면 2005년에서 2015년이라는 10년 사이에 일어난 우리나라 종교 지형의 특징적인 변화는 다음과 같다. ⓵종교가 있는 인구는 2005년 52.9%에서 2015년 43.9%로 감소하고, 종교가 없는 인구는 2005년 47.1%에서 56.1%로 증가했다. ⓶2015년의 종교인 비율을 구체적으로 살펴보면 기독교(개신교) 인구가 9,676천명(19.7%)로 가장 많고, 불교 7,619천명(15.5%), 기독교(천주교) 3,890천명(7.9%) 순으로 조사되었다.20) ⓷변화의 내용을 정리하면 개신교 인구는 10년 사이에 125만 명이 증가했고, 불교 인구는 300만 명이 감소했으며, 천주교는 112만 명이 감소했다. ⓸또한 2015년 조사에 따르면 연령이 낮을수록 무종교인의 비율이 높았으며(10대 62%, 20대 64.9%, 30대 61.6%), 2005년에서 2015년까지의 10년 사이에 무종교인의 비율 역시 연령이 낮을수록 커진 것으로 드러났다(10대 –12.5%, 20대 –12.8%, 40대 –13.3%).

그러나 이런 변화가 곧 베버의 주장처럼 우리나라에서 세속화 경향이 심화된 것으로만 해석되어서는 곤란하다. 종교인의 비율도 낮아지고, 특히 젊은 층에서 종교를 떠나는 경향은 분명히 등장했지만, 앞서 살펴본 ‘영성’ 추구 움직임이 사회 각 분야에서 다양한 방식으로 발생하고 있다는 사실이 목격되기 때문이다. 즉, 제도화된 종교의 테두리 밖에서 개인이 주체가 되어 의식 변형의 체험과 영적 통찰을 얻겠다는 열망은 출판을 포함해 여러 가지 방식으로 나타난다.21) 이 과정에서 동서양 종교의 핵심을 신비적 합일 체험 등으로 파악하고, 개인이 수행을 포함한 다양한 개인적인 노력을 통해 우리 내면에서 전체성과 온전성을 회복하겠다는 경향이 바로 그것이다.

무엇보다 전통적인 방식으로는 분류될 수 없는 불교 명상에 관한 사회적 관심이 대표적이다. 그 중에서도 ‘템플스테이’에 관한 폭발적인 관심 증대는 전형적인 사례다. 개인의 종교적 배경과 무관하게 삶의 의미를 포함해 심신의 안정을 불교적 명상 수행으로 찾으려는 노력은 종교성과 영성의 구분을 보여주는 현상이라 해석될 수 있다. 아울러 불교 명상과 심리치유, 인성교육 등을 연결하려는 적극적인 시도 역시 2000년대 들어 불교계 안팎에서 활발하게 추진되고 있다.

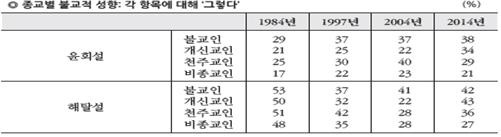

또 비슷한 맥락에서 종교를 넘어선 종교성을 보여주는 다른 통계 조사 결과도 있다. 한국 갤럽이 2014년까지 20년 동안 지속적으로 수행한 윤회론에 관한 조사 내용이 그것이다.

이 조사에 의하면 2014년 우리나라에서 불교인의 38%, 개신교인의 34%, 천주교인의 29%, 비종교인의 21%가 윤회론을 믿는 것으로 나타난다. 이런 비율은 1984년부터 2014년까지 이루어진 총 4회에 걸친 조사에서도 뚜렷한 차이를 보이지 않는다.22) 전통적으로 불교의 교리로 일컬어지는 윤회론이 종교 여부와 무관하게 혹은 자신이 믿는 교리에 반해 믿어진다는 사실은 개인의 형이상학적 세계관이 제도화된 종교와 일치하지 않을 수 있음을 명확하게 보여준다. 추가적인 연구가 필요하지만 심지어 2004년의 경우 천주교인이 불교인보다 윤회론을 더 많이 믿는 것으로 나타났다는 사실은 전통적인 종교 구분으로는 쉽사리 이해하기 어렵다.

그밖에도 일상적인 언어로 삶의 상처를 어루만지고 치유해 주기를 원하는 열망 역시 제도 종교 밖의 영성 추구 노력을 암시한다. 베스트셀러가 된 법륜스님의 『스님의 주례사』와 혜민스님의 『멈추면 비로소 보이는 것들』과 같은 저서는 종교적이지만 동시에 전통적인 의미에서 종교의 테두리를 벗어난 심리치유 내러티브의 힘을 여실히 보여준다. 이 저서들은 불교적 가르침을 스님들이 직접 심리적 치유의 언어로 전해준다는 공통점을 지닌다. 이렇게 ‘힐링’을 모색하는 종교인의 저술이 인기를 끄는 대중문화현상 역시 종교적 테두리를 넘었지만 여전히 종교적인 이야기를 현대인들이 갈구하고 있음을 보여준다.

그렇지만 이런 변화는 한국의 불교계에 복잡한 함의를 지닌다. 한편에서는 템플스테이가 그 어느 때보다 사회적으로 각광받고 있고, 스님들의 저서가 베스트셀러가 되며, 천주교인들의 30% 이상이 불교적 교리인 윤회론을 받아들인다. 그러나 다른 한편에서는 10년 사이에 불교신도 300만 명이 감소하고, 출가자가 급격하게 줄고 있다는 사실은 모순으로 보인다.23) 요컨대 이처럼 일견 납득하기 어려운 현상은 제도로서의 불교와 삶의 의미와 위안을 주는 불교적 가르침 사이에 존재하는 거리를 명확하게 드러낸다.

다시 말해 현대인들은 삶의 근원적인 의미를 발견하게 도와주는 불교적 가르침을 제도로서의 불교와 일치시키지 않는 경향이 커졌다. 이러한 변화는 삶의 의미를 개인이 직접 찾아야 한다는 개인주의적 세계관에 의해 뒷받침된다. 개인 스스로가 자신 삶의 의미를 찾고 구현하는 주체가 되어야 한다는 사실은 현대 들어 구성원들의 경제적 지위가 향상되고, 지적 수준이 전반적으로 높아지며, 민주주의적 권리 의식이 확대됨으로써 핵심 덕목이 되었다. 즉, 개인이 스스로 영적 의미를 추구하고 구현하는 권리와 책임을 지게 된 것이다. 이런 상황에서는 제도로서의 불교가 불교적 가르침의 전통적인 방식의 독점적 담지자가 되기 어렵다.24)

게다가 이런 변화는 거시적 차원의 변화에 맞닿아 있기도 하다. 현대에는 우리의 자아 정체성을 포함해 세상 모든 것들의 정체성이 유동적으로 변모한다. 종교적인 것과 비종교적인 것의 구분은 이미 희미해졌다. 예컨대 세속적 신비주의 또는 교회 밖의 신비주의라는 표현은 종교, 영성, 신비주의와 같은 전통적인 개념 규정이 의미를 잃었음을 보여준다. 그러므로 종교는 종교 아닌 것들과의 관계를 재정립해야 하며, 이 과정은 필연적으로 새로운 정체성을 모색하게 만든다. 이제 전통적인 방식의 제도나 조직 없이도 인간의 종교성은 구현될 수 있다. 달리 보면 모든 존재에게는 고정불변의 자성(自性)이 없다는 사실을 강조하는 불교적 가르침이 현실 세계에서 드디어 실현된 것이다! 그러나 이는 불교적 명상과 가르침에 대한 열망이지, 제도나 조직으로서의 불교에 대한 수요라고 보아서는 곤란하다. 다양한 배경의 종교인들이 템플스테이에서 마음의 평화와 위안을 얻지만, 불교인으로 개종하지 않는 이유가 여기에 있다.

향후 제도 종교와 개인의 종교적 열망 사이의 간극은 더욱 커지리라 예상된다. 신도수와 성직자의 감소가 보여주듯 종교의 전통적인 영향력이 약화되는 현상 역시 피하기 어렵다. 그러나 인간의 종교성이 영성이라는 이름으로 대중문화를 포함해 비종교적인 영역으로 간주되던 여러 분야로 확산되는 현상 또한 불가피하다. 즉, ‘제도 종교 바깥에서’(not religious) 보이지 않는 차원과의 관계를 재설정하고 이를 통해 존재의 온전성을 회복하려는 개인들의 ‘영적인’(spiritual) 노력은 더욱 활발해질 것이다. 그 점에서 앞으로 세속적 신비주의와 심층심리학은 새로운 영성의 근간으로 계속 작용하리라 예상된다.

물론 이런 변화가 양가성(ambivalence)을 띤다는 사실도 기억되어야 한다. 확장된 개인의 권리와 주체성이 종교 영역의 보다 자유로운 자아실현으로 이어질 수도 있지만, 파편화된 개인주의가 야기할 위험성 역시 그 어느 때보다 커졌다. 즉, 개인주의적 영성 추구는 과도할 경우 사회 구조적 차원의 문제를 인식하고 해결하는 능력을 심각하게 훼손시킬 수 있다. 동시에 제도 종교가 시행착오 등을 거쳐 오랫동안 축적해 온 지혜를 간과할 우려도 크다. 종교 지도자와 신도 사이의 바람직한 관계 형성을 포함해, 개인이 쉽사리 해결할 수 없는 수행론의 문제, 종교 체험이 촉발하는 에고의 팽창과 이로 인한 윤리적 문제 등이 대표적인 사안이다.

지금처럼 모든 이들이 자기 삶의 주인공이 되기를 원하는 시대를 인류는 일찍이 목격한 적이 없다. 종교가 이러한 유례없는 변화를 수용하는가의 여부와 무관하게 변화는 이미 진행 중이며, 향후 더욱 가속화될 것이다. 세속적 신비주의의 등장, 유례없는 심리학의 인기와 같은 종교 지형의 변화는 폭발적인 정치적·사회적 권리 확대와 함께 강력한 변화를 만들어 낼 것이다. 그러니 우리에게 가장 절실한 일은 전례가 없던 급진적인(radical) 변화를 있는 그대로 바라보는 것(正見)이리라. 가장 오랜 역사를 자랑하는 불교 역시 이런 흐름에서 결코 예외는 아닐 것이다.25)

<각주>

1) ‘종교를 넘어선 종교’ 개념은 다음 책을 참고하라. 최준식, ‘종교를 넘어선 종교’, (사계절, 2005)

2) 성해영, ‘신비주의란 무엇인가? : 개념에 대한 오해와 유용성을 중심으로’, ‘인문논총’, 71(1) (서울대 인문학연구원, 2014). 한편 신비주의의 사전적 의미는 다음과 같다. “궁극적 실재의 근원이나 근거에 대한 앎이나 결합이 비전(vision), 엑스터시(ecstasy), 관조(觀照), 합일과 같은 의식 상태에서 다양하게 체험되거나, 우주와 인간 존재에 대한 일원론적이고 온정적인 관점이 교리나 수행 등으로 다채롭게 표현된다고 주장하는 전통들.” “Mysticism (Further Consideration),” in Encyclopedia of Religion.

3) 재너(R. C. Zaehner)는 약물로 유도되는 신비주의를 포함해 자연 신비주의 보다 종교 전통 속의 ‘종교적’ 신비주의가 윤리적으로 우수하다는 점을 변론하고자 했다. Mysticism, Sacred and Profane (Oxford: Oxford University Press, 1961). 그러나 약물이 종교적 수행과 동일한 효과를 가져 온다는 주장에 대해서는 논란이 있다. 재너의 구분에 반대해 헉슬리(Aldous Huxley), 스미스(Houston Smith) 등은 약물에 의해 유도되는 신비주의(drug-induced mysticism)가 신비적 수행과 동일한 체험을 유발한다고 주장한다. Aldous Huxley, The Doors of Perception and Heaven and Hell (New York : Harper & Row, 1990). Huston Smith, Cleansing the Doors of Perception: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemicals (Boulder: Sentient Publishing, 2003).

4) 쾨슬러(Arthur Koestler)의 다음 책을 참고하라. The Invisible Writing, New York: The Macmillan Company, 1954, pp.353-354. 쾨슬러가 사용한 ‘대양적 느낌’은 프로이트의 저서 『문명 속의 불만』에 등장한다. 대양적 느낌과 신비주의의 관련성에 대해서는 다음을 참고하라. ‘프로이트 종교심리학과 비교(comparison)의 정신: 승화(sublimation) 및 대양적(大洋的) 느낌(oceanic feeling) 개념을 중심으로’, ‘종교학연구’, 제27집, 2008.

5) 생물학자였던 알리스터 하디(Alister Hardy, 1896-1985)는 그의 평생 관심사였던 인간의 종교 체험을 수집하고 연구하기 위해, 은퇴 이후에 종교체험연구센터(RERC: Religious Experience Research Center)를 설립한다. 본문의 두 번째 사례는 다음 책에 인용되어 있다. Jordan Paper(2004), The Mystic Experience: A Descriptive and Comparative Analysis, pp. 19-20.

6) 이 개념을 최초로 사용한 종교 심리학자 파슨즈(William B. Parsons)는 현대 들어 제도화된 종교를 벗어나 신비주의에서 개인의 종교적 열망을 충족시키려는 현상에 주목한다. 그 대표적인 사례로 가톨릭 신도였다가 이후 인도 종교에 심취했던 프랑스의 대문호 로망 롤랑(Romain Rolland)을 제시한다. William B. Parsons, The Enigma of the Oceanic Feeling (Oxford: Oxford University Press, 1999).

7) Spiritual but Not Religious: A Call to Religious Revolution in America, Iuniverse Inc, 2000

8) Spiritual, but not Religious: Understanding unchurched America, Oxford University Press, 2001

9) 한국의 문맹률은 1940년대 60% 내외에서 현재는 1% 미만으로 낮아졌다. 이는 더 이상 통계적으로 조사의 의미가 없는 수준이다. 아울러 한국의 대학 진학률은 1980년의 27.2%에서 2008년에는 83.8%까지 높아졌다.

10) 알바네세(Catherine L. Albanese)는 초절주의를 포함해 18세기 이후에 본격적으로 등장하기 시작한 새로운 종교적 경향을 ‘형이상학적 종교(metaphysical religion)’라는 개념으로 파악한다. A Republic of Mind & Spirit : A Cultural History of American Metaphysical Religion. (New Haven: Yale University Press, 20006), pp. 6-16.

11) 자세한 내용은 다음을 참고하라.

‘http://www.pewforum.org/’의 ‘global-religious-landscape’

12) 종교 조직에 속해 있지 않은 11억 6천만 명 중에서 62.2%인 7억 명이 중국 본토인이다. 그런데 이 중 7%는 신이나 초자연적 존재를 믿고 있으며, 44%는 친지나 조상의 무덤에 예를 표한 적이 있다고 밝혔다.

http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-unaffiliated/

13) The Varieties of Religious Experience, p. 36.

14) 제임스는 의식이 다양한 상태들로 구성되며, 그 상태들 중 일부가 종교적 차원, 즉 형이상학적이며 초월적 차원의 근거가 될 수 있음을 언급한다. The Varieties of Religious Experience, pp. 422-423. 변형 의식 상태에 관한 논의는 다음 책을 참고하라.

Charles T. Tart(ed), Altered states of consciousness (New York: HarperSanFrancisco, 1990)

15) 네 가지 특징은 noetic quality, ineffability, passivity, transiency이다. The Varieties of Religious Experience. pp. 413-416.

16) ‘종교 경험의 다양성’ 출간 100주년을 맞아 출판된 Irreducible Mind와 종교 경험을 비정상(abnormal)이 아닌 비정형적(anomalous) 체험이라는 가치중립적 개념을 통해 연구하려는 The Varieties of Anomalous Experience는 이러한 흐름의 현대적인 응용이다. Cardena Etzel (ed), Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence, (Washington: American Psychological Association, 2000)

17) Nona Coxhead, The Relevance of Bliss: A Contemporary Exploration of Mystic Experience, 28. Jordan Paper, The Mystic Experience: A Descriptive and Comparative Analysis, 154.

18) “특정한 신비주의적 수행이 마음의 각기 다른 영역들 간의 정상적인 관계를 뒤집어, 다른 방식으로는 접근이 불가능했던 에고와 이드의 심층에서 일어나는 일들에 대한 인식을 줄 수 있다는 점을 쉽게 상상할 수 있습니다. 물론 이러한 방법이 구원을 가능케 하는 궁극적인 진리로 우리를 인도할는지는 의심하는 편이 보다 안전하겠지요. 그럼에도 불구하고, 정신분석학의 치료적 노력이 이와 유사한 방법을 취하고 있다는 점은 인정될 수 있습니다.” ‘새로운 정신분석학 강의’, p. 109. (필자의 번역)

19) ‘종교로서의 심리학’이라는 개념은 다음 두 글을 참고하라. William B. Parsons, “Introduction: Mapping Religion and Psychology,” in Religion and Psychology: Mapping the Terrain, contemporary dialogues, future prospects. “Psychology of Religion” in Encyclopaedia of Religion을 참조하라.

20) 2015년 통계청의 조사는 전수조사였던 2005년과 달리 표본집단이 1000만명이었다. 조사 방식을 둘러싼 논란도 존재한다. ‘신자 수, 개신교 1위… "종교 없다" 56%’, (조선일보, 2016.12.20.).

출처: http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/12/20/2016122000155.html

21) 보다 자세한 내용은 다음 책을 참고하라. 전명수, ‘뉴에이지 운동과 한국의 대중문화’(집문당, 2014)

22) 다음을 참고하라. http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=628

23) 불교신문에 따르면 “1990년대 연간 400~500여명에 달하던 출가자는 2000년 528명으로 정점을 찍은 뒤 내리막길을” 걷고 있으며(『불교신문』, 2014. 7.22), 최근 3년 동안에는 연간 100여명을 넘지 못했다.

24) 이런 경향은 세속적 신비주의와 같은 사회적 변화 외에도 불교 자체의 독특성으로 가속화되었을 가능성이 크다. 불교는 기독교 등 다른 종교에 비해 조직이나 종교 지도자에 대한 믿음이나 헌신보다는 개인의 수행과 깨달음을 강조하는 성향이 크다. 이런 특성은 제도로서의 불교와 불교적 교리가 여타 종교와는 달리 매우 유연한 관계를 맺고 있음을 암시한다. 다른 종교에 비해 불교 내부에서는 이단 논쟁과 같은 교리를 둘러싼 폭력을 찾아보기 어렵다는 점 역시 이러한 사실을 반영한 것으로 보인다. 그러나 이는 조직의 측면에서 볼 때 양가적이다.

25) 불교계의 대응 방안은 다양한 차원에서 모색될 수 있으나, 가장 중요한 사실은 기존 세계관에 입각해 현재의 문제를 바라보고 해결하려는 접근법은 효과가 없을 것이라는 점이다. 제도로서의 불교보다 훨씬 더 장구한 역사를 지닌 ‘가족 제도’ 및 ‘결혼 제도’가 불과 수십 년 사이에 급격하게 해체되고 변화하는 상황은 조직과 제도의 근본적인 의미와 존속 방식을 되묻게 만들었다. 우리나라에서 1인 가구는 2016년 27.2%로 10년 전에 비해 2배로 늘었고, 2인 가구도 26.1%에 달한다. 「1인 가구 급속 확산..10년새 14→27% 2배로」 (연합뉴스, 2017.4.13.) 모든 것의 정체성을 근본적인 차원에서 물어볼 수 없는 상황에서 한국 불교계의 대응 전략 역시 이런 맥락에서 모색되어야 할 것으로 보인다.

※ 이 글은 6월 2일 월 오후 3시 월드컬쳐오픈_안국에서 신대승네트워크, 불교환경연대, 실천불교전국승가회, 정의평화불교연대가 공동 개최한 ‘한국사회와 불교의 10년 성찰과 2025년 불교 미래 모색’ 제1차 토론회에서 발표한 글이다.

- 성해영 (서울대 인문학연구원 교수)

-

서울대학교 인문학연구원 교수로 재직하고 있으며, 주된 관심 분야는 종교 심리학과 신비주의의 비교 연구다. 서울대 외교학과 및 종교학과 대학원을 졸업하고 미국 라이스(Rice) 대학 플로티노스의 종교체험에 대한 연구로 박사학위를 취득했다. 개인의 종교 체험 전반에 관한 연구와 종교 체험과 종교 사상의 상호관계 분석에 많은 관심이 있다. 저서로는 \'종교, 이제는 깨달음이다\', \'문명 밖으로\' 등이 있다.