서울, 길을 걷다-19> 철갑을 두른 듯, 목멱산 소나무 숲길을 걷다 (2)

인문/기행 - 최연 (사단법인 해아라 이사장) | 2017. 제7호

인수봉과 버티고개

한양(漢陽)의 종조산(宗祖山)에 해당하는 삼각산(三角山) 세봉우리 중의 하나인 인수봉은 수려한 자태를 뽐내지만 허리 부분쯤에 조그마한 바위가 불거져 나와 있습니다. 그 모양이 멀리서 보면 마치 어머니가 아이를 업고 있는 형상이라 부아악(負兒岳)이라고도 불렀습니다.

그런데 아이가 어머니 품속을 벗어나면 위험함으로 때로는 혼내주고 때로는 얼러줄 필요가 있어서, 아이를 혼내 준다는 버티고개(伐兒峴)와 떡으로 달랜다는 떡전고개(餠市峴)의 지명이 생겼습니다. 그야말로 당근과 채찍으로 아이를 혼내고 달래며 엄마 등에서 가만히 있기를 바라던 마음에서 그리하였을 것으로 생각되며 벌아현은 지금의 약수동 고개의 지하철역인 버티(벌주는 고개라는 뜻)라는 이름으로 남아 있습니다.

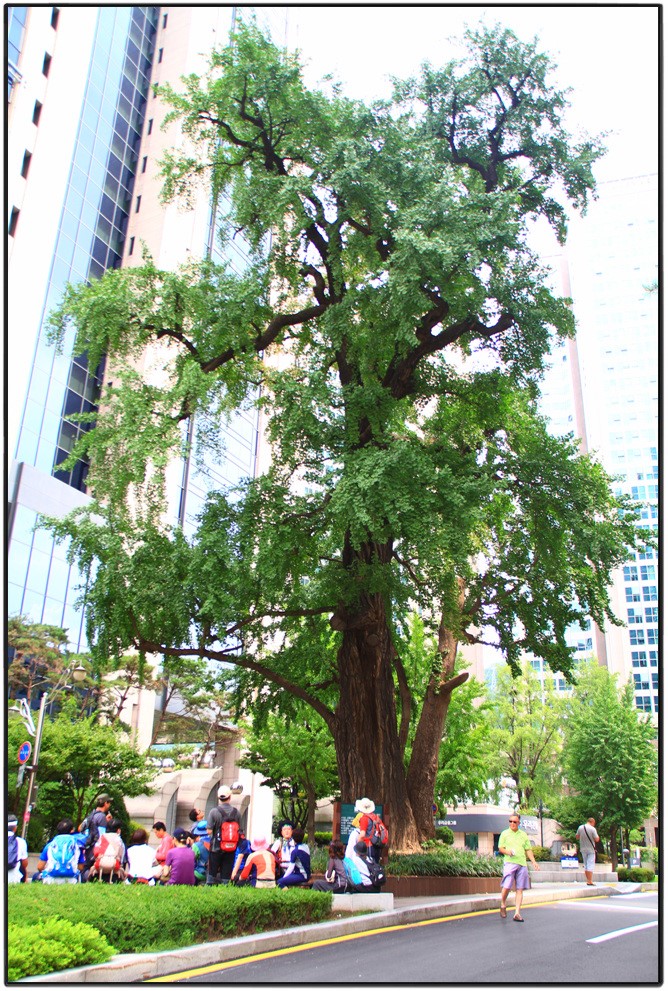

서쪽자락의 회현동 우리은행 본점은 본래 동래(東來) 정씨(鄭氏) 한양세거지(漢陽世居地)입니다. 어느 날, 중종(中宗) 때 영의정을 지낸 정광필(鄭光弼)의 꿈에 선인(仙人)이 나타나 집 앞 은행나무에 열두 개의 서각대(犀角帶 : 무소뿔로 만든 정일품 관원의 각대)를 걸어 놓고 갔는데 이는 정승 12명이 탄생할 것이라고 예언한 것이라고 하며, 지금도 집터에는 큰 은행나무가 그 영광을 대신하여 쓸쓸하게 서 있습니다.

<동래(東來) 정씨(鄭氏) 한양세거지(漢陽世居地)의 은행나무 : 사진 필자 제공>

정광필의 후손 12정승은 선조 때 우의정 정지연(鄭芝衍), 좌의정 정유길(鄭惟吉), 인조 때 좌의정 정창연(鄭昌衍), 인조, 효종, 현종 때 영의정 정태화(鄭太和), 효종 때 좌의정 정치화(鄭致和), 현종 때 우의정 정재숭(鄭載嵩), 효종 때 좌의정 정지화(鄭知和), 영조 때 좌의정 정석오(鄭錫五), 정조 때 우의정 정홍순(鄭弘淳), 영의정 정존겸(鄭存謙), 고종 때 영의정 정원용(鄭元容), 순종 때 우의정 정범조(鄭範朝)의 12명인데 정유길의 외손자인 김상용(金尙鎔), 김상헌(金尙憲)도 이곳에서 태어났기에 모두 14명의 정승이 태어난 곳입니다.

남창동, 북창동의 유래

숭례문(崇禮門) 옆에 있었던 상평창(常平倉)은 곡식의 가격을 조절하기 위해 곡식을 사들이고 내다파는 일을 하던 곳입니다. 상평(常平)이란 상시평준(常時平準)의 줄임말로 풍년이 들어 곡가가 떨어지면, 곡물을 사들여서 곡가를 올리고, 흉년이 들어 곡가가 폭등하면 상평창의 곡물을 풀어서 곡가를 떨어뜨리는 제도입니다.

그런데 대동법(大同法)이 실시되면서 공납(貢納)과 진상(進上)으로 거둬들인 곡물이나 특산물을 보관하던 기관인 선혜청(宣惠廳)의 창고인 선혜창(宣惠倉)으로 이름이 바뀌었습니다.

그래서 상평창일 때는 곡물만 있어 난장(亂場)이 서지 않았으나, 선혜청 창고로 바뀌면서 많은 종류의 물건들이 거래될 수 있는 난장이 섰는데 이를 일러 새로 들어선 창고(宣惠倉) 안에 펼친 난장이라는 뜻의 신창내장(新倉內場)이라 하였습니다. 지금의 남대문 시장을 말하며 그 흔적이 남창동(南倉洞), 북창동(北倉洞)이라는 동네이름으로 남아 있습니다.

원(院) 역할을 하던 이태원이 외국인이 사는 곳으로 변화

조선시대에 도로가 발달되면서 중앙과 지방간의 문서전달 관문, 공세(貢稅)의 수송, 또는 관료들의 공무여행 때 마필의 잠자리나 먹이 등을 제공하기 위해 100리마다 원(院)을, 30리마다 역(驛)을 두었습니다. 원은 주로 공용여행자의 숙소 및 식사를 제공하기 위하여 역 가까이 설치되는 경우가 많았습니다. 도성 밖의 첫 번째 다다르는 원(院)은 동대문 밖의 보제원(普濟院), 서대문 밖의 홍제원(弘濟院), 남대문 밖의 이태원(梨泰院), 광희문 밖의 전관원(箭串院)이 있었으며 이태원은 목멱산 남쪽자락, 지금의 용산 고등학교 정문 부근에 있었습니다.

조선 초기에 원(院)의 역할을 하던 이태원이 임진왜란과 병자호란을 겪은 후, 외국인들을 일컫는 이타인(異他人)들이 살았던 곳으로 바뀌었습니다. 임진왜란 이후 미처 일본으로 건너가지 못한 일본인들이 이곳에 모여 살았고 병자호란 때 중국에 끌려갔다가 돌아온 여인(還鄕女)들이 얼굴의 모양새가 다른(異胎) 자식들과 함께 모여 살던 곳이기도 합니다.

이런 연유인지는 모르겠으나 지금도 이태원에는 외국인들이 많이 살고 있으며, 가까이에 있는 용산(龍山)도 일본군과 중국군과 미군이 차례로 점령하여 머물던 외국군 주둔지인 것도 한번 새겨볼 일입니다.

그리고 목멱산의 상징인 ‘남산 위의 저 소나무’도 이곳 남쪽 기슭에서 자생하고 있습니다. 최근에는 이곳을 보호구역으로 설정하여 훼손을 방지하고 조림, 육성하고 있어 우리나라 토종 소나무의 멋있는 자태를 감상할 수 있습니다.

목멱산 북쪽자락에는 일제강점기의 유적들이 많아

목멱산 북쪽자락에는 일제강점기의 유적들이 많이 남아 있습니다.

남산 3호터널 입구인 인현동에는 조선시대 일본의 사신이 머물렀던 지금의 일본대사관에 해당하는 동평관(東平館)이 있었습니다. 일본에서 바다 건너온 사신은 응봉산 아래 있었던 두모포(豆毛浦)로 한강을 건너 지금의 옥수동 고개를 넘어 남소문인 광희문(廣熙門)으로 한양도성에 입성하여 동평관으로 향했습니다.

일제강점기에는 남산 1호터널 입구에 있었던 왜성대에 통감부 청사와 조선통감(朝鮮統監)의 관저(官邸)가 들어섰다가 통감부 청사는 1926년 경복궁 흥례문 구역을 철거하고 조선총독부 청사를 건립하여 이전하였습니다. 통감관저는 1937년 지금의 청와대인 경복궁 신무문 밖 후원 지역에 신축하여 이전하였습니다.

또한 천황(天皇)을 신격화하여 자국민의 정신적 지배는 물론, 군국주의적 침략정책과 식민지 지배에도 이용하기 위하여 일본 건국신화의 주신(主神)인 아마데라스 오미가미(天照大神)와 한국을 병탄한 메이지왕(明治王)을 제신(祭神)으로 모신 신사(神社)를 세우고 한국인들로 하여금 강제로 참배하게 하였는데 1945년 6월까지 신궁(神宮) 2곳, 신사(神社) 77곳, 면 단위의 작은 규모의 신사 1,062곳이 세워졌습니다.

특히 서울에는 조선신궁(朝鮮神宮)을 건설하였습니다. 남산 한양공원 주위에 총부지 127,900여 평을 확보하여 1920년 지진제(地鎭祭)라는 기공식을 갖고 총공사비 156만 4852엔을 들여 일본의 신사 건축양식에 따라 정전(正殿), 배전(拜殿), 신고(神庫), 참배소(參拜所) 등 15개의 건물을 배치하고, 여기에 오르는 돌계단과 참도(參道)를 조성하여 1925년 진좌제(鎭座祭)라는 준공식을 가졌습니다. 하지만 1945년 8월 15일 일본이 항복하자 조선신궁은 이튿날 오후에 승신식(昇神式)이라는 폐쇄행사를 갖고 해체 후 소각하였는데 다행이도 조선신궁 터 바로 옆에는 안중근(安重根)기념관이 들어섰고, 그 아래 광장에는 백범(白凡)광장이 새롭게 조성되어 있습니다.

목멱산 아래 혼마찌(本町坊 : 지금의 명동)에 1930년 일본의 미스꼬시백화점 경성지점이 들어서면서 일본인 상권이 놀랍게 발전하여 청계천 건너 종로와 동대문의 조선인 상권을 압도하기 시작하는데 미스꼬시백화점은 광복 후 동화백화점으로 운영되어 오다가 1963년 삼성이 인수하여 신세계백화점으로 이름을 바꾸어 오늘에 이르렸습니다. 1991년 (주)신세계는 삼성으로부터 독립하여 대형할인점 이마트와 월마트코리아를 인수하여 유통재벌로 새롭게 거듭났습니다.

이러한 연유인지 목멱산 아래 명동일대는 지금도 일본인 관광객들이 제일 선호하는 관광코스로서 최근에는 회현동(會賢洞)에서 남산 순환도로에 이르는 가파른 언덕길 골목에 있는 작은 가옥들이 일본 관광객들을 위한 게스트 하우스로 변신 중에 있습니다.

- 최연 (사단법인 해아라 이사장)

-

젊은 시절 불교사상으로 사회를 변화시켜 보겠다고 참으로 오랜 세월을 몸부림치다가, 혹여 변화를 앞당길 수 있지 않을까 해서 정치에 잠시 기웃거리다가 나와서, 인문학에 재미를 더하고 있는데, 옛 동지들이 신대승의 기치를 내걸어 그 길을 함께 가기로 했습니다. 사회의 변화를 위해 국민운동체인 ‘민주주의 국민행동’ 기획위원장, ‘정의평화불교연대’ 공동대표, 생존을 위해 사단법인 ‘해아라’이사장, 프레시안 인문학습원 서울학교, 고을학교 교장