서울, 길을 걷다-14> 인왕산과 옥류동천 길<4>

인문/기행 - 최연 (사단법인 해아라 이사장) | 2016. 제5호송석원 시사(松石園 詩社)는 천수경(千壽慶)을 중심으로 한 서울의 중인계층이 인왕산 아래 옥류동천(玉流洞天)의 송석원에서 1786년(정조 10)에 결성하여 1818년(순조 18)에 해산한 문학모임으로 달리 옥계시사(玉溪詩社)라고도 부르며 송석원은 천수경의 별장 이름입니다.

사대부문학이 중심을 이루던 조선사회에 서인(庶人)과 중인(中人)을 중심으로 하는 위항문학(委巷文學, 閭巷文學)이 등장하게 된 것은 숙종 때로 신분이나 경제력에서 사대부에 비하여 열등한 위치에 있던 위항인들이 자기 권익을 확보하는 방식으로 채택한 것이 문학모임인 시사였고, 대표적 그룹이 송석원 시사였습니다.

서얼과 중인의 문학모임 송석원 시사와 네 명의 검서관 - 이덕무, 유득공, 박제가, 서이수

그 주요인물은 맹주인 천수경을 비롯하여 장혼(張混), 김낙서(金洛書), 왕태(王太), 조수삼(趙秀三), 차좌일(車左一), 박윤묵(朴允默), 최북(崔北) 등으로 이들은 김정희(金正喜)가 쓴 송석원(松石園)이라는 편액(扁額)을 걸고 그들과 같은 처지의 시인들과 어울려 시와 술로 소요자적(逍遙自適)하였는데, 후일에 흥선대원군(興宣大院君)도 여기에 나와 큰 뜻을 길렀다고 합니다.

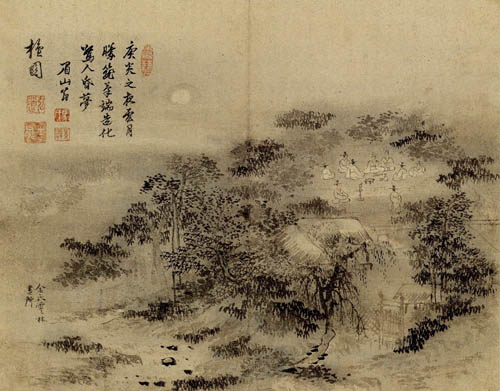

그들의 활동 중 백전(白戰)은 전국적 규모의 시회로서 1년에 두 차례씩 개최되었는데, 남북 두 패로 나누어 서로 다른 운자(韻字)를 사용함으로써 공정을 기하였던 큰 모임이었고 1797년에 <풍요속선(風謠續選)>을 간행하여 <소대풍요(昭代風謠)>이후 60년 만에 위항인들이 그들의 시선집(詩選集)을 간행하는 전통을 수립하였으며 구성원들의 활발한 작품활동으로 송석원시사와 위항문학이 전성기를 맞이하게 되었습니다.

송석원시사야연도, 김홍도, 1791

조선시대의 체제와 제도를 명문화한 <경국대전(經國大典)>에 의하면 “문무관 2품 이상인 관원의 양첩 자손은 정3품까지의 관직에 허용한다.”라고 하였으며 “7품 이하의 관원과 관직이 없는 자의 양첩 자손은 정5품까지의 관직에 한정한다.”라고 규정하고 있습니다.

이처럼 양첩(良妾) 자손은 그나마 한정된 벼슬에라도 오를 기회가 있었지만, 천첩(賤妾) 자손은 벼슬할 기회가 없었으므로, 뛰어난 서얼 지식인들이 늘어나자, 정조는 서얼금고법(庶孽禁錮法)에 해당되지 않도록 검서관(檢書官)이라는 잡직(雜職) 관원을 뽑았는데 규장각(奎章閣)에서 서적을 검토하고 필사하는 임무를 맡긴 것으로, 정무직이 아니라서 기득권층의 반대도 없었고, 학식과 재능이 뛰어난 서얼 학자들의 불만을 달래주는 효과도 있었습니다.

1779년에 임명된 초대 검서관은 이덕무, 유득공, 박제가, 서이수로 당대에 가장 명망 있는 서얼 출신의 이 네 학자를 4검서(四檢書)라고 불렀는데 특히 유득공은 조선의 문물과 민속을 기록한 <경도잡지(京都雜志)>를 지었으며, 대를 이어 검서로 활동했던 그의 아들 유본예는 서울의 문화와 역사, 지리를 설명한 <한경지략(漢京識略)>을 지었습니다.

왕실의 사묘(私廟-왕을 낳은 후궁의 신위) 육상궁

이완용(李完用)이 살았다고 전해지는 곳으로 태화관 터, 명동성당 부근 등이 거론되고 있지만 1913년 이후부터 죽기 전까지 살았던 곳은 ‘옥인동 19번지’ 일대로서 약 3700 여 평의 꽤 넓은 땅을 소유하였으며, 해방이 되자 다른 대부분의 친일파들과 만찬가지로 그 재산은 적산으로 몰수하여 일부는 민간인에게 불하되고 많은 부분이 국유지로 사용하게 되는데, 현재 파출소, 종로구 보건소, 한전출장소 그리고 ‘남영동 대공분실’과 함께 악명 높았던 ‘옥인동 대공분실’이 그 국유지에 줄지어 들어서 있고 다행히 이완용이 살았던 집도 유럽풍의 양식으로 지금까지 남아 있습니다.

선희궁(宣禧宮)은 영조의 후궁이며 사도세자의 생모인 영빈 이씨의 신주를 봉안한 묘사(廟祠)로 1764년(영조 40)에 건립되었으며 원래 영빈 이씨의 시호(諡號)를 따서 의열묘(義烈廟)라 하였다가, 1788년(정조 12)에 선희궁으로 고쳐 부르게 되었습니다.

이후 1870년(고종 7)에 위패를 육상궁(毓祥宮)으로 옮겼다가, 1896년 선희궁으로 되돌렸는데 그렇게 하게 된 연유는 영친왕이 태중(胎中)에 있을 때 순헌 엄귀비(淳獻嚴貴妃)의 꿈에 영빈이씨가 나타나서 폐(廢)한 사당을 다시 지어주기를 간곡히 부탁하기에 엄귀비가 영친왕을 낳고 나서 꿈 이야기를 고종에게 고하여 본래 자리에 사당을 새로 지어서 다시 신주를 받들었다고 하나, 1908년에 신주를 다시 육상궁으로 옮겨 받들었다고 합니다.

육상궁은 왕실의 사묘(私廟)로서 달리 칠궁(七宮)이라고도 부르는데, 왕실의 사묘란 조선시대 정실왕비(正室王妃)가 아닌 후궁에게서 태어난 임금이 그의 어머니의 신위(神位)를 모신 곳으로 역대 왕이나 왕으로 추존된 이의 생모인 일곱 후궁의 신위를 모신 곳입니다.

육상궁은 원래 1725년(영조 1) 영조가 생모이자 숙종의 후궁인 숙빈 최씨(淑嬪崔氏)의 신위를 모시고 숙빈묘(淑嬪廟)라 하다가 뒤에 육상묘(毓祥廟)로 바꾸었으며, 1753년 육상궁(毓祥宮)으로 개칭되었고 1908년 추존된 왕 진종(眞宗)의 생모 정빈 이씨(靖嬪李氏)의 연우궁(延祐宮), 순조의 생모 수빈 박씨(綏嬪朴氏)의 경우궁(景祐宮), 사도세자의 생모 영빈 이씨(暎嬪李氏)의 선희궁(宣禧宮), 경종의 생모 희빈 장씨(禧嬪張氏)의 대빈궁(大嬪宮), 추존된 왕 원종(元宗)의 생모 인빈 김씨(仁嬪金氏)의 저경궁(儲慶宮) 등 5개의 묘당을 이곳으로 옮겨 육궁이라 하다가 1929년 영친왕의 생모 순헌귀비 엄씨(純獻貴妃嚴氏)의 덕안궁(德安宮)도 옮겨와서 칠궁이라 하였습니다.

창의궁(彰義宮)은 영조가 임금이 되기 전에 살았던 잠저(潛邸)로서 이곳은 원래 효종의 4녀인 숙휘공주(淑徽公主)의 부마 인평위(寅平尉) 정제현(鄭齊賢)이 살던 집이였으나 숙종이 이를 구입하여 훗날 임금에 오르는 연잉군(延仍君)에게 주었다고 하는데, 이곳에서 영조의 세자인 효장세자가 태어났습니다.

그리고 영조의 딸인 화순옹주(和順翁主)가 추사 김정희의 증조부인 김한신(金漢藎)과 결혼하자 이들을 위해 창의궁 옆에 집을 지어 주었는데 부마 월성위(月城尉) 김한신의 집이라고 ‘월성위궁’이라 하였습니다.

- 최연 (사단법인 해아라 이사장)

-

젊은 시절 불교사상으로 사회를 변화시켜 보겠다고 참으로 오랜 세월을 몸부림치다가, 혹여 변화를 앞당길 수 있지 않을까 해서 정치에 잠시 기웃거리다가 나와서, 인문학에 재미를 더하고 있는데, 옛 동지들이 신대승의 기치를 내걸어 그 길을 함께 가기로 했습니다. 사회의 변화를 위해 국민운동체인 ‘민주주의 국민행동’ 기획위원장, ‘정의평화불교연대’ 공동대표, 생존을 위해 사단법인 ‘해아라’이사장, 프레시안 인문학습원 서울학교, 고을학교 교장